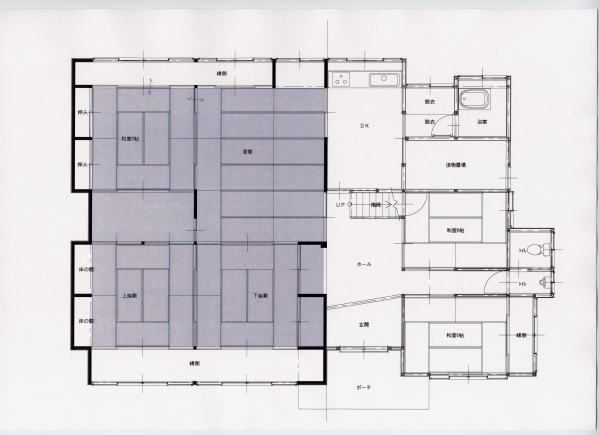

改修前の現況

この住宅の北側部分は築100年近い伝統的な田舎づくりの家です。

柱・梁といった骨組みはしっかりとした無垢材が使用されているものの

基礎は柱が直接石にのっている玉石独立基礎であり

間取りにおいても各部屋が建具で仕切られる典型的な田の字型プラン

故に耐力壁は少なく大地震時には大きな被害も想定されました。

改修前平面図

~座敷廻りの現況~

建具が多く壁が少ないのが特徴です。

この現況において 耐震診断 を実施したところ総合評点は0.28という

低い評点であり大きな地震時には建物が

倒壊または大破壊する危険性があると判定されました。

このような状況を踏まえて以下の大きく3つの耐震補強工事を

ご提案、実施させていただきました。

①ベタ基礎新設工事(基礎の耐震性能を高める)

②土台、足固め等新設工事(骨組みの力がしっかり基礎に伝わる構造にする)

③耐力壁新設工事(地震時に抵抗する耐震壁を増加させる)

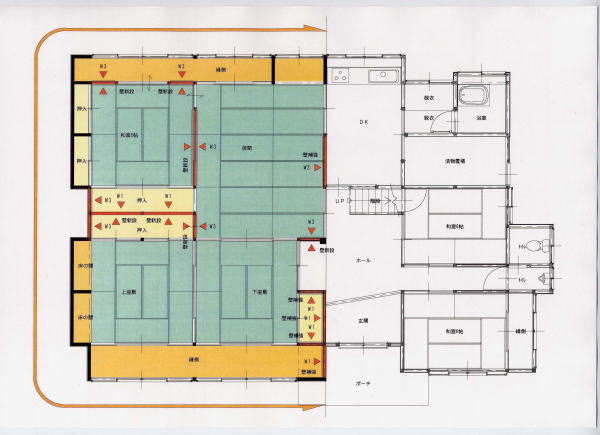

改修後平面図

耐力壁においては上図の赤色の部分において

部屋の使い勝手を維持しながら壁を新設または今ある壁を補強しました。

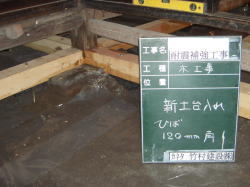

①ベタ基礎新設工事

座敷部分床下はベタ基礎とするため畳や下地材を一旦撤去しました。

コンクリートを打設する関係上、床下の土をすきとります。

防湿シートを施して湿気が上がらないようにした上で

新しい土台を設置して柱の足固めを行います。

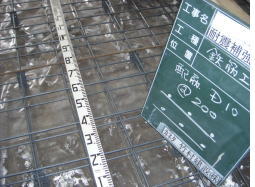

床下に鉄筋を全面配筋します。

10ミリ径の鉄筋を上下に20センチ間隔にて配筋しました。

既存の玉石独立基礎もコンクリートにて固められます。

配筋終了後コンクリ-トを床下全面に20センチの厚さで打設します。

コンクリートの打設が終了したところ。

ベタ基礎は耐震補強工事に加えて防湿・白アリ対策

としても有効です。

しっかりとした床下の基礎工事が完了しました。

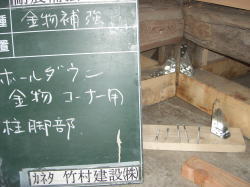

②土台、足固め等新設工事

ベタ基礎工事完了後、基礎に骨組みの力がしっかりと

伝わるように土台回りを中心に足固めの工事を行いました。

土台隅部には火打ち金物を設置、さらに土台と敷居を構造用合板にて足固めを行いました。

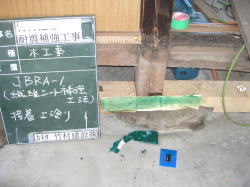

地震時に土台から柱が抜け落ちない構造とするため

ホールダウン金物 (左写真) や

可能な所は JBRA (アラミド繊維シート)にて補強を行いました (右写真)

床の下地になる大引き、根太も新しいものに取替えを行いました。

土台、柱の足回りがしっかりしました。

③耐力壁新設工事

基礎、足回りをしっかりさせた上で

主に地震時の横揺れに抵抗する耐力壁の工事を行います。

耐力壁は基本的に構造用合板(面材)を使用して

土台、柱、梁あるいは胴差しといった横架材を

しっかりとつなぎ止めます。

間仕切り、入口において差し支えのないところは

極力耐力壁を増やします。

押入れ内部の壁も耐力壁を増やすには有効なところです。

耐震補強工事が終了しました。

仕上げ復旧工事を経て完成です。

この住宅は後に水廻りを中心としたリフォーム時においても

同様の耐震補強工事を行う事により

耐震診断 における総合評点は

これは診断上安全と思われる 1.5 を上回るものです。

耐震補強工事を行う事により大きな備えができたと言えます。