|

15/11/24 「残り柿」と云う 季語 |

No915 |

【絵 手 紙】

|

天竜川に近い丘の上にあります木小屋の傍らに、木枯らしの季節を前にしても、沢山の柿の実を付けたままの古い柿の木があります。

かつては、この柿の実も、「干し柿」などにして利用されたのでしょうが、手間ひま掛かる作業ですし、また、安価なお菓子類が手に入る時代ですので、致し方ないのでしょうね・・・

しかし、鳥や小動物にとって、この放置された沢山の柿の実は、冬の餌のない時期の命をつなぐ貴重な食料です。

俳句の季語では、このような柿の事を、「残り柿」と云うそうですが、日本人の自然の営みに対する優しさを感じ、「ほっこりした気分」にさせてくれる言葉ですね!

上は、毎年この時期になりますと、わが家の柿の実を啄みに来ます「ヒヨドリ」を、絵手紙したものです。

|

「残り柿」と木小屋

|

|

|

|

15/11/20 もみ殻で防寒 |

No914 |

上の大きなビニールの袋に入ったものは、「もみ殻」です。

伊那市郊外の産直売り場で、肥料やワラなどと共に、並べられていたものです。

「もみ殻」と云えば、私たちの周りでは、「長いも」の梱包材に使われるぐらいのものです。

その「もみ殻」が、産直売り場の方のお話では、冬越しをする野菜苗の根本に敷くと、霜除けや、凍結防止に役立つ、便利な防寒グッズにもなるのです。

わが家の家庭菜園でも、冬を越す「エンドウ」や「玉ねぎ」の苗が、寒さの為、立ち枯れするものが多数出ます。

「そうだ!今年は、苗の防寒に、「もみ殻」を使って見よう~」と、早速、一袋購入して見ました。さて、その結果は如何に!?

★参考までに、「もみ殻」1袋のお値段は、300円也のリーズナブルさです。

|

|

|

【もみ殻で、エンドウの防寒】

|

|

【弓道でも、もみ殻は利用されてます】

|

調味料の容器に入っています粉は、弓道で、弓の握り部分の滑り止めに使っていますふで粉です。

ふで粉は、もみ殻を焼いた灰を利用したものです。 |

|

|

|

15/11/16 生歌は良い・・・ |

No913 |

ギター、ハーモニカを使って弾き語り

|

庭の黄色に色づいたイチョウが美しい創造館(旧上伊那図書館 )において、シニア大学の講座の一つ、フォークシンガー三浦久氏(1945年生)の歌とトークショーが開かれました。

三浦久氏は、辰野町の出身で、「歌手・舟木さん」に楽曲を提供されたり、また、大学講師、喫茶店の経営等々と、多彩な経歴をお持ちの方です。

何曲か歌われたのですが、その中でも、彫刻家「萩原碌山」と、碌山の絶作「女」のモデルとも云われます新宿中村屋を起こしました女性実業家「相馬黒光」との話の弾き語り。。。

久々の生歌に感動致しました!!

何しろ、この頃は、パソコンの動画サイト「ユーチューブ」で、「山本コウタロ-」の「岬めぐりのバスは走る・・・」を聴いたり、「吉田拓郎」の「下駄をならして奴がくる・・・ 」を聴いていますので!

|

シニア大学の受講場所 創造館

上の創造館は、諏訪市の洋風建築 の温泉施設・片倉館を設計した森山松之助の設計のものです。

第二次大戦後の一時期、進駐軍の宿舎に使われた事もあるそうで、 伊那谷の小さな町の“昭和の時代の生き証人”とでも云った建物です。

|

|

|

|

15/11/8 満蒙開拓(まんもう かいたく) |

No912 |

|

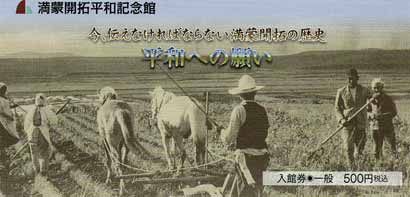

『満蒙開拓平和記念館』の入館券です。

下伊那郡阿智村にあります 『満蒙(まんもう)開拓平和記念館』に行ってまいりました。

この記念館には、戦前、中国東北地方にありました満州国に農業移民として渡って行った人々の現地での記録や写真が展示されています。

上は、記念館の入館券ですが、写真からは、入植された方々が、家族総出で、夢の実現に向かって大地を耕す様子が伺われます。

しかし、そんな希望に満ちた生活も長くは続かず、第二次世界大戦の終戦、ソ連軍の満州への侵攻等により、満蒙開拓団の方々の置かれた状況は、

言葉に絶するものとなったのです。

『満蒙開拓平和記念館』を観て回りながら、それは、志なかばで戦地で亡くなっていつた画学生達の作品を展示した上田市の『無言館』(クリック)でも感じた事ですが、今の私たちは、このような方々の苦難の歴史の上に、生かさせて頂いているのだ!と思うのです。

戦中に生まれたシニア世代の一人としましては・・・

|

|

| 記念館のあります下伊那郡阿智村からも、多くの村民が満蒙開拓移民として、満州の地に向かったそうです。 |

|

|

|

下伊那郡阿智村清内路峠にある

村営施設『健康の森』。

施設内には、「耕紡工房」と云う天然酵母のパンを

焼いているパン屋さんがあります。 |

「耕紡工房」で焼かれた

カボチャ「たねぱん」

「たね」が以外と柔らかい。

|

|

|